当我们凝视一张照片时,最先触动心灵的往往不是构图或内容,而是那一抹恰到好处的色彩。从清晨微蓝的天光到黄昏燃烧的晚霞,色彩不仅记录着世界的样貌,更承载着人类最细腻的情感。

人眼通过视网膜上的视锥细胞感知色彩,将波长不同的光线转化为红、绿、蓝三原色的信号,大脑再将这些信号混合,编织成我们眼中绚烂的世界。

计算机教程网将从人眼的奥秘出发,探寻色彩的诞生、科学的定义,以及它如何成为摄影师手中最具感染力的工具。

我们是如何感知颜色的?

颜色是光与视觉系统共同作用产生的感知现象,本质上是不同波长的可见光(380-780纳米)刺激人眼后,由大脑解码生成的神经信号。

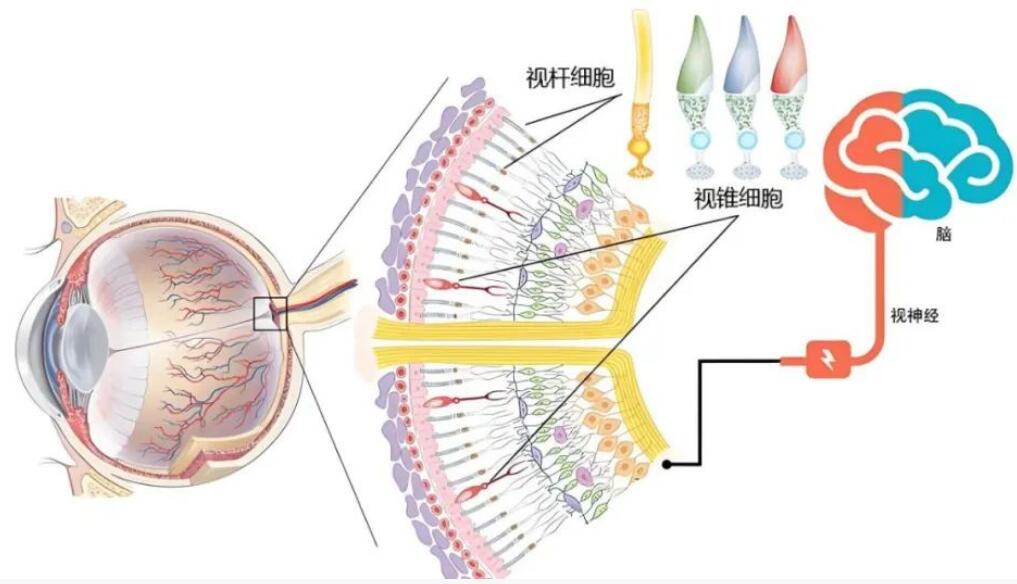

我们人眼视网膜上存在两种感光细胞:视锥细胞(Cone)和视杆细胞(Rod),其中视杆细胞主要用于感知光线的强弱,而视锥细胞用于感知颜色。

我们人眼视网膜上存在两种感光细胞:视锥细胞(Cone)和视杆细胞(Rod),其中视杆细胞主要用于感知光线的强弱,而视锥细胞用于感知颜色。

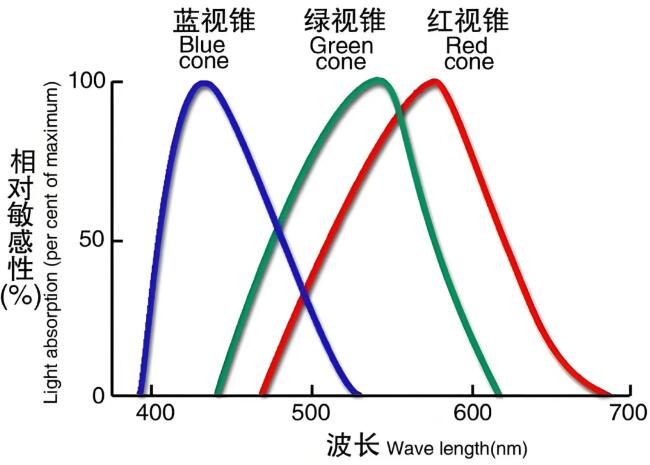

而视锥细胞又分为三类:L型(峰值564nm)接收长波红光;M型(峰值534nm)感应中波绿光;S型视锥细胞(峰值420nm)捕捉短波蓝光。

当光线照射物体时,特定波长被吸收或反射,视锥细胞捕获这些光信号并将其转化为红、绿、蓝三色通道信息,最终在大脑中根据其不同的强度合成色彩体验——例如530纳米波长光触发M型视锥细胞,同时560纳米波长光触发L型视锥细胞,结合神经对立加工机制,使人感知为"黄色"。

我们如何定义颜色?

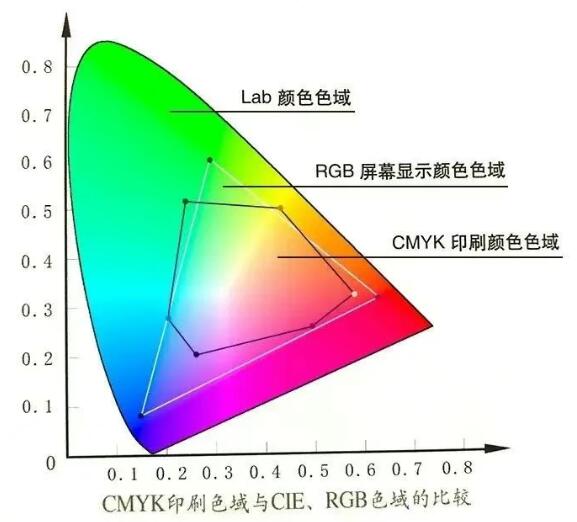

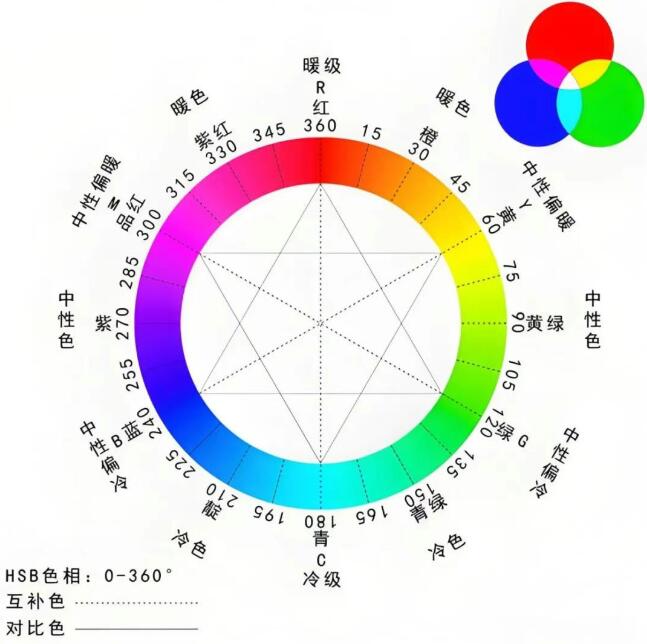

RGB模型基于人眼视锥细胞对红、绿、蓝三原色的响应,适用于发光显示的电子屏幕(如手机、显示器),通过光的三原色叠加实现广色域;CMYK模型则针对油墨印刷的物理限制,用青、品红、黄三色油墨加黑色(K)来模拟色彩,属于减色混合,但色域较窄;HSB/HSV模型以人类直觉的色相(H)、饱和度(S)、明度(B/V)为维度,更贴合艺术创作时的调色逻辑;而LAB模型突破设备限制,基于人眼对明度和色度的非线性感知,将色彩分解为亮度(L)和色度(a、b*)通道,成为跨媒介色彩转换的桥梁。

这些模型的根本差异在于设计目标:RGB和CMYK是设备导向型(分别适配发光显示和吸光印刷),LAB是感知导向型(匹配人眼视觉),HSB则是操作导向型(优化设计效率)。例如,RGB的色域远超CMYK,但印刷时必须转换为CMYK以避免色彩失真;LAB能精准量化色差(如ΔE值),而HSB的色相环让配色方案更直观。这种多元模型体系,让我们能在物理限制、生物感知和创作需求之间找到平衡。

这些模型的根本差异在于设计目标:RGB和CMYK是设备导向型(分别适配发光显示和吸光印刷),LAB是感知导向型(匹配人眼视觉),HSB则是操作导向型(优化设计效率)。例如,RGB的色域远超CMYK,但印刷时必须转换为CMYK以避免色彩失真;LAB能精准量化色差(如ΔE值),而HSB的色相环让配色方案更直观。这种多元模型体系,让我们能在物理限制、生物感知和创作需求之间找到平衡。

RGB色彩模型

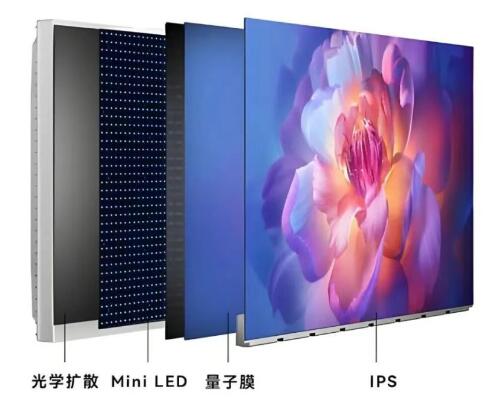

RGB色彩模型是一种基于光的三原色叠加原理的加色模型,适用于发光体(屏幕/投影),通过红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三个通道的数值混合来定义颜色,广泛应用于电子屏幕显示、数码摄影和数字艺术领域。

其核心原理在于模仿人眼视锥细胞对这三种波长的敏感度(S/M/L型视锥细胞),以不同强度的光刺激混合生成丰富色彩——例如等量红绿光叠加产生黄色(R255+G255+B0),三原色最大值混合呈现白色(R255+G255+B255),而全零则对应黑色(无光输出)。

RGB采用设备相关的数值体系(如sRGB标准中R=255代表最高红光强度),色域远超印刷用的CMYK,但需注意不同屏幕的显色差异。该模型直接对应显示器的物理像素结构,是数字时代视觉内容的基础编码语言。

CMYK色彩模型

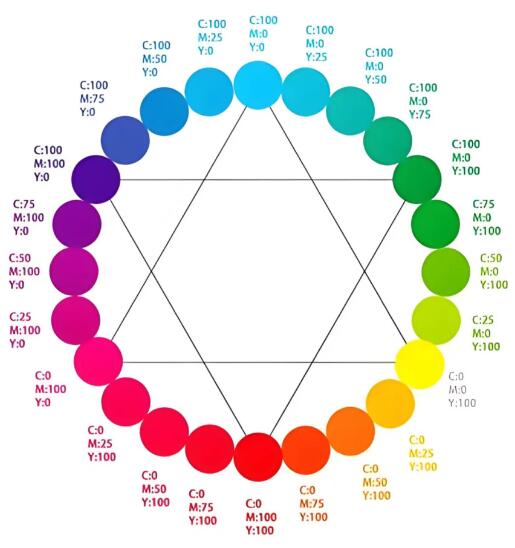

CMYK色彩模型是一种针对吸光介质(纸张/印刷品)的减色模型,适用于印刷、绘画等油墨减色混合场景。由青(Cyan)、品红(Magenta)、黄(Yellow)三色油墨加黑(Key plate)构成。

其核心原理是通过油墨吸收特定波长的光线(如青色墨水吸收红光反射绿蓝光)来呈现颜色——例如等量青黄混合产生绿色(C100%+Y100%),三原色全量叠加理论上应得黑色,但因油墨纯度限制需额外引入黑色(K)以提高印刷对比度和节省成本。

CMYK

CMYK采用百分比浓度控制网点大小(如C80%+M20%+Y0%+K10%),色域明显窄于RGB,且颜色表现依赖承印物特性(如新闻纸吸墨导致色彩变灰),是平面设计转印刷时必须应用的色彩转换模型。

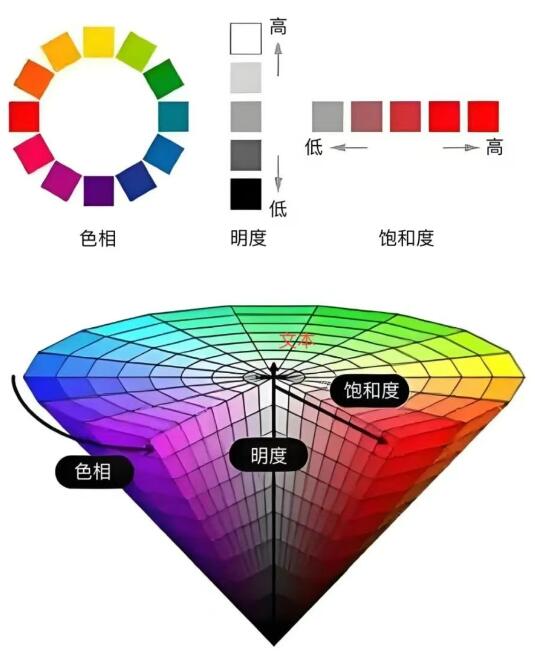

HSB色彩模型

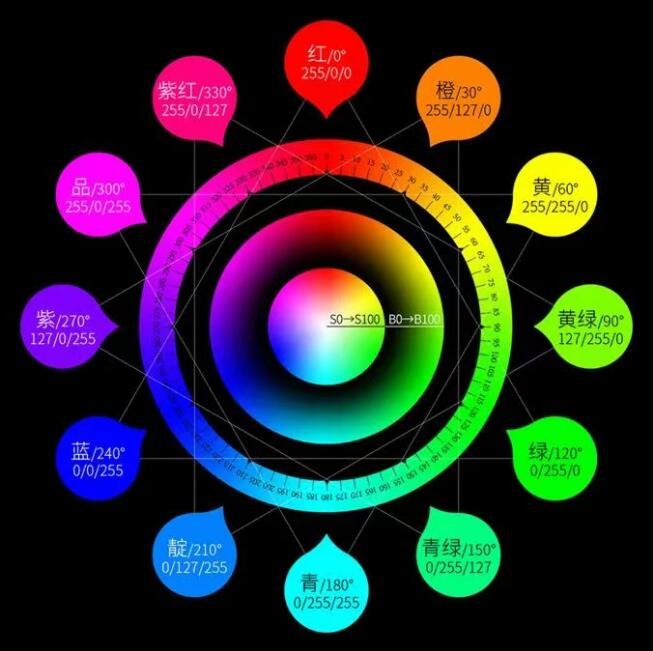

HSB(又称HSV)色彩模型是一种高度符合人类直觉的色彩描述系统,将颜色分解为三个直观维度:色相(H)、饱和度(S)和明度(B/V)。 其核心采用色相环概念(0°-360°对应红/黄/绿/青/蓝/品红循环),饱和度控制颜色纯度(0%=灰,100%=艳色),明度调节亮暗(0%=黑,100%=全彩),使得调色过程如同艺术家混合颜料般自然。

该模型剥离了RGB的机械数值性,尤其适合设计创作(如UI配色、插画上色),能快速实现"降低饱和度同时保持亮度"等符合视觉逻辑的操作,成为Photoshop等软件中色板、渐变工具的底层逻辑。

该模型剥离了RGB的机械数值性,尤其适合设计创作(如UI配色、插画上色),能快速实现"降低饱和度同时保持亮度"等符合视觉逻辑的操作,成为Photoshop等软件中色板、渐变工具的底层逻辑。

LAB色彩模型

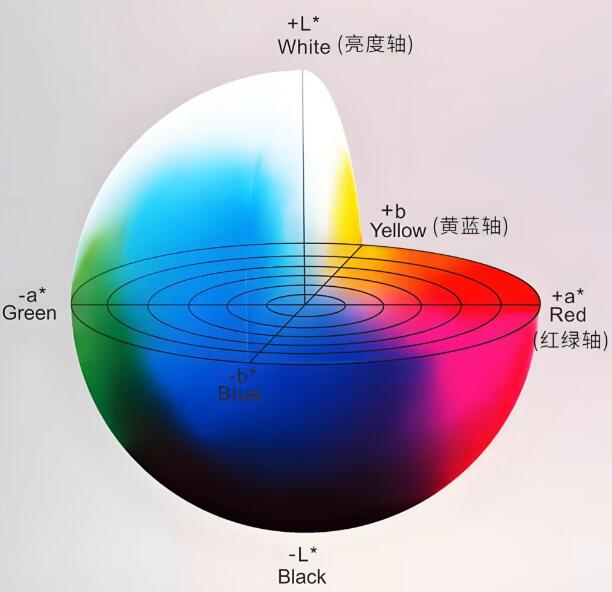

LAB色彩模型是一种与设备无关的感知型色彩空间,由国际照明委员会(CIE)基于人类视觉特性设计,将色彩分解为三个维度:明度(L*)、绿-红轴(a*)和蓝-黄轴(b*)。其核心优势在于解耦亮度与色彩信息——L通道独立控制明暗(0=纯黑,100=纯白),而a和b通道覆盖人眼可见的全部色域(甚至超出RGB/CMYK范围),且分布均匀,使得色彩调整更符合视觉直觉(如△E值可精准量化色差)。

LAB模型不依赖具体设备,成为跨媒介色彩转换的"中间语言",在专业图像编辑(如肤色校正)、色彩科学研究和工业质检中不可或缺。

什么是色域?

色域(Color Gamut) 是指一个设备或色彩系统能够显示、记录或再现的颜色范围,它决定了你能看到或使用的颜色丰富程度,是衡量显示设备、印刷品或数字文件色彩能力的关键指标。

不同色彩模式的色域差异主要源于其物理原理和技术限制

RGB模式(如sRGB、Adobe RGB)基于光的三原色叠加,适合发光设备(显示器、投影仪),色域较广,能显示高饱和的荧光色;

CMYK模式依赖油墨的减色混合,受限于颜料反射特性,色域较窄,无法复现RGB中的某些亮色(如电光蓝)。

这种差异导致同一颜色在不同设备上可能呈现显著差别,例如设计稿在屏幕上鲜艳,但印刷后变灰暗。专业工作流需通过色彩管理(如ICC配置文件)来协调不同色域间的转换。

色彩在摄影中决定了哪些东西?

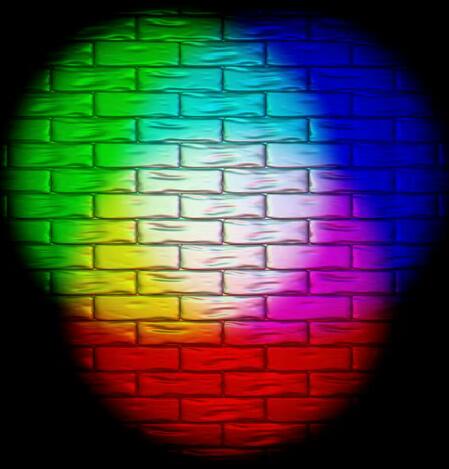

色彩是摄影作品最直接的视觉语言,它通过生理刺激与心理联想的双重作用,左右着作品的情绪、质感与感染力。

暖色调(如橙红)本能传递温暖与活力,冷色调(如青蓝)暗示疏离与静谧,互补色碰撞(如青橙)制造视觉张力,低饱和灰调则赋予作品电影感。

暖色调(如橙红)本能传递温暖与活力,冷色调(如青蓝)暗示疏离与静谧,互补色碰撞(如青橙)制造视觉张力,低饱和灰调则赋予作品电影感。

人像摄影中,肤色还原的1%偏差就足以让观众产生"不健康"的心理暗示,这正是人眼对590nm黄-红波段异常敏感的生物特性所致。

对于摄影师而言,色彩不仅是画面的语言,更是情绪的载体。一个冷调的蓝可以传递静谧与孤独,一片炽热的红能点燃激情与张力。懂得驾驭色彩的人,往往能用最直观的方式,让照片超越视觉,直抵观者的情感深处。